Faltaba poco más de un mes para la fiesta de graduación. El día más importante del año. Después del acto de la entrega de diplomas, se llevaría a cabo la celebración del baile de fin de curso. El broche de oro que todos los chicos y chicas estaban esperando y que sellaría su adolescencia con una chispa de magia. Desde casi el inicio del último trimestre, Eliza, o, mejor dicho, la madre de Eliza había estado devorando revistas de moda, eligiendo telas y, cose que te cose, pendiente de hasta el más mínimo detalle. Todo para que su hija fuera la más bella del baile. O al menos para que así se sintiera. A sus diecisiete años sería el primer baile de gala del que iba a disfrutar y quería que lo recordara toda la vida. Todavía se acordaba de cómo había sido el suyo. Maravilloso. Admirada y disputada por todos los chicos. Eliza no podía ser menos. La hizo probarse el mismo vestido una y otra vez, hasta que le pareció que le quedaba perfecto.

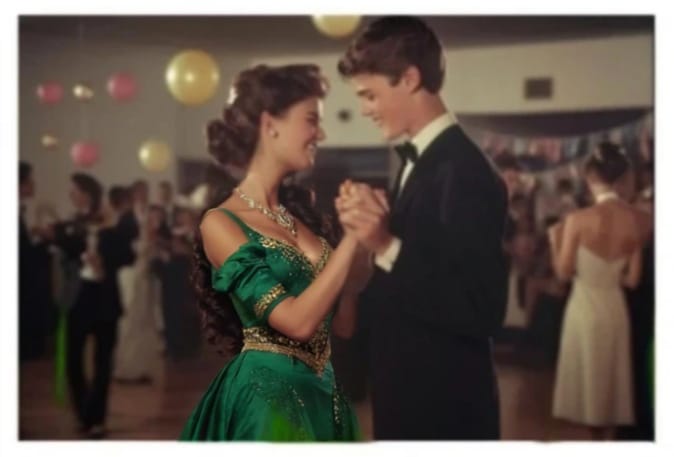

Finalmente, el momento llegó y en efecto, la entrada de Eliza en el salón luciendo un elegante vestido de satén color esmeralda y unos deslumbrantes zapatos de tacón de aguja, adornados con lentejuelas en oro, plata y azul que brillaban bajo las luces, fue espectacular. Las miradas de los jóvenes se volvieron hacia ella y por un instante, se sintió el centro del mundo. En cuanto la música inició sus primeros compases, Eliza se encaminó hacia la pista de la mano de su galán, su compañero de clase y amor platónico. Él la tomó por la cintura y comenzaron a girar y girar, pareciendo que todo iba a desarrollarse según lo previsto.

Pero el destino tenía otros planes. En medio de un giro un tanto arriesgado, resonó un crujido: el fino tacón de uno de sus zapatos se partió y Eliza cayó al suelo. El mundo pareció quedar congelado a su alrededor. Por un momento las lágrimas parecieron ir a brotar de sus ojos, pero antes de que la angustia pudiera consumirla, su pareja se agachó, le tendió una mano con una sonrisa cálida, la ayudó a descalzarse de su otro zapato y a continuación se descalzó también él de los suyos.

—¿Lista para continuar? — preguntó con una sonrisa, mientras la ayudaba a incorporarse.

Eliza sintió que aquel pequeño gesto transformaba su vergüenza en una situación de divertida complicidad. Y juntos, como si nada hubiera ocurrido, comenzaron a bailar de nuevo, esta vez descalzos, libres de expectativas. En ese instante, Eliza, supo que aquel baile sería mucho más que un bello recuerdo y que habría de durar toda la vida

La mayoría de los autores que participan en esta revista han colaborado a la creación del libro:

- Baile de graduación por Sergio Ruiz

- Etoile por Graziella Boffini

- La Danza por Raffaella Bolletti

- La Danza por Jean Claude Fonder

- La vida que da vueltas por Carolina Margherita

- Llora en todos los idiomas por Blanca Quesada

- Los hombres que no saben bailar por Silvia Zanetto

- Nocturno Friulano, 1950 por Iris Menegoz