- La niña que quería sentarse en el sillón de Jean Claude Fonder

- Los niños de calle Garibaldi, nº 18 de Iris Menegoz

- Breve reflexión sobre dos mundos de Raffaella Bolletti

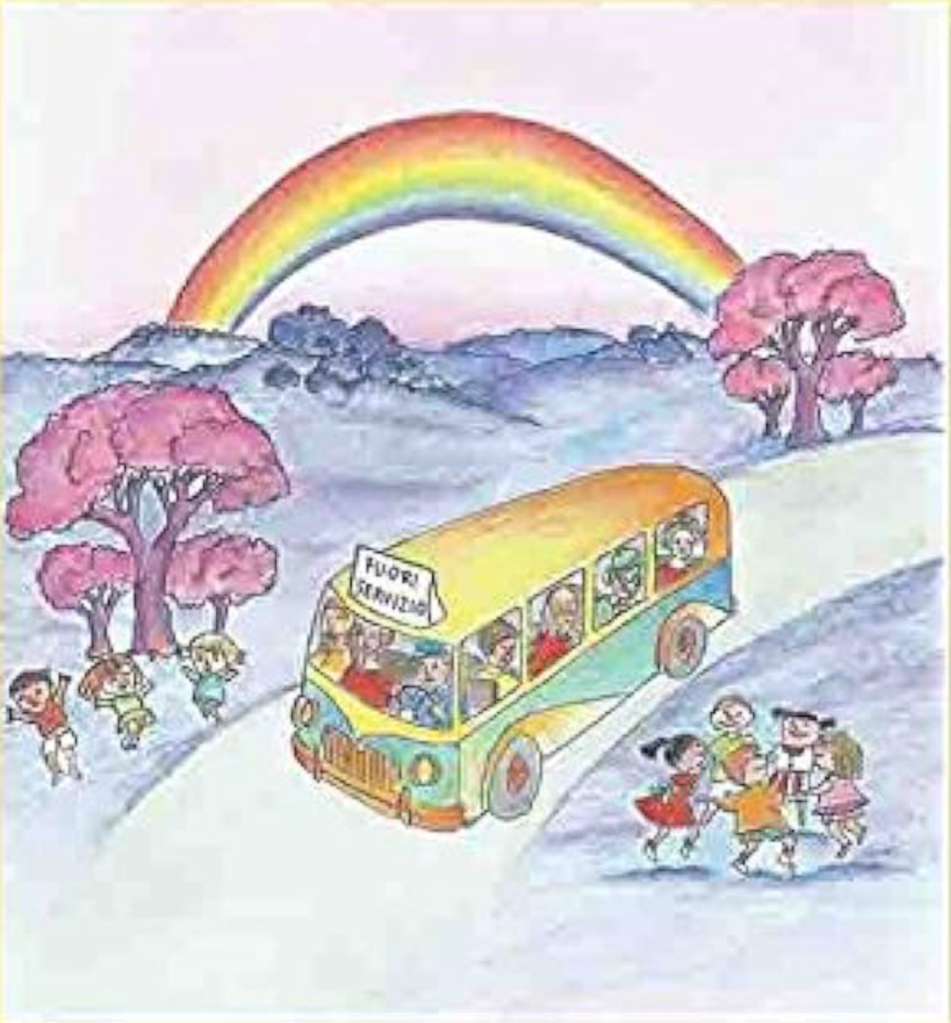

- El juego del corro de Blanca Quesada

- El camino de las Margaritas de Sergio Ruiz

- Los niños de la escritura de Silvia Zanetto

- Otra infancia de Adriana Langtry