Ese año, yo tenía 16 años, mi madre acababa de inscribirme en una clase de baile. Estábamos en 1959, época en la que la danza todavía formalizaba las relaciones entre los sexos. Los años sesenta iban a cambiar brutalmente todo esto, pero no lo sabíamos todavía y, de todas formas, ser un buen bailarín era siempre una baza fundamental entre las cualidades de un joven seductor. Pero unos años más tarde, es gracias a un Slow de Charles Aznavour que conquisté a mi esposa. Ella siempre disfrutaría formando conmigo una formidable pareja de Jive, que entonces se llamaba Rock, y puedo decirles que, aunque todos bailaban Twist & shout de los Beatles, muy pocos fueron capaces como nosotros de bailar sobre el inolvidable Jailhouse rock de Elvis.

También hay que decir que mi esposa y yo, por supuesto, éramos aficionados, pero también apasionados de la danza contemporánea, en una palabra, que significaba todo en ese momento: Béjart. Habíamos visto una noche muy tarde en la TV, el bolero de Ravel, la interpretación única que la compañía de Béjart, El ballet del siglo XX, como se llamaba en Bruselas, realizó esa noche. Esta nos convenció, teníamos que ver este espectáculo. Yo trabajaba entonces en la capital y logramos ver, no el bolero sino lo que era una obra maestra indiscutible: La consagración de la primavera, de Stravinski.

La sala se llamaba Le Cirque royal, era en efecto un circo de invierno que la Monnaie, la ópera de Bruselas había confiado, para construir sus espectáculos, a Maurice Béjart. Solo los cuerpos de los bailarines ocupaban la escena circular y la coreografía del maestro sobre la música genial del compositor elaboraba maravillosamente el milagro de la naturaleza, los dos géneros masculino y femenino se enfrentaban, se reconocían y se unían para construir la arquitectura del futuro, la vida y el amor. Perdimos pocos espectáculos, los encontramos incluso en Milán, donde vivíamos entonces, cerca de Lausana donde la compañía se había trasladado.

La última vez que vimos a Béjart fue en Niza, donde se había organizado un espectáculo para conmemorar su carrera con motivo de un aniversario. El milagro funcionó, por supuesto, sobre todo porque se proyectó en presencia del maestro, la versión del Bolero, filmada por Lelouch, en el Arco del Triunfo de París y sobre todo bailada por Jorge Donn, el intérprete que finalmente Béjart eligió para formar una pareja que permitió al autor de unirse a su obra.

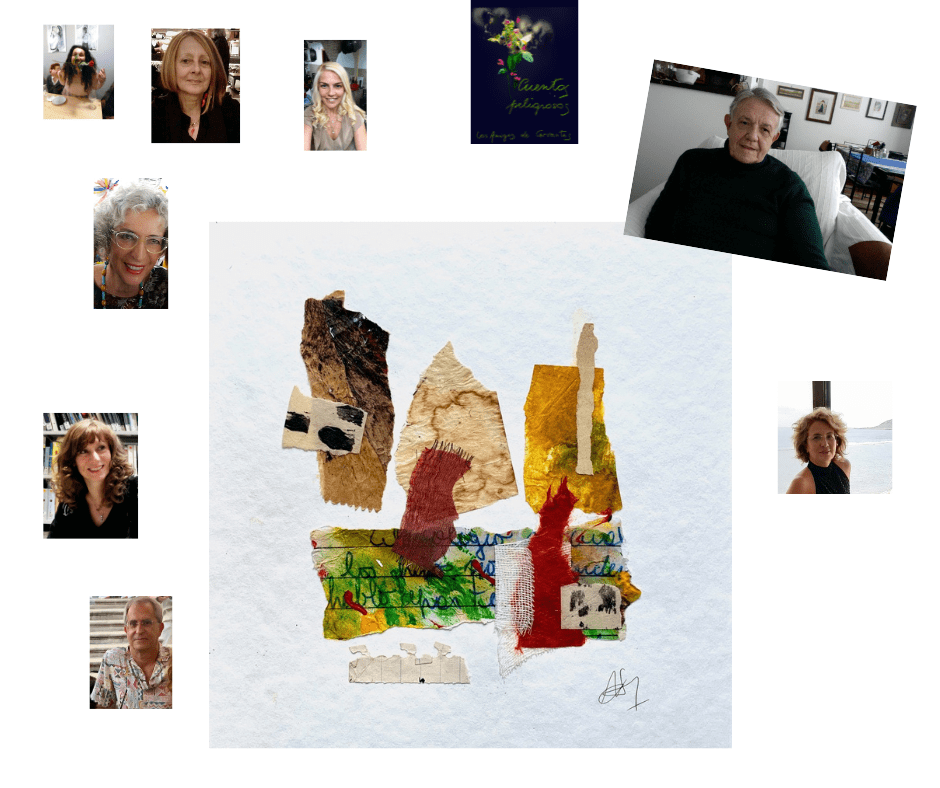

La mayoría de los autores que participan en esta revista han colaborado a la creación del libro:

- Baile de graduación por Sergio Ruiz

- Etoile por Graziella Boffini

- La Danza por Raffaella Bolletti

- La Danza por Jean Claude Fonder

- La vida que da vueltas por Carolina Margherita

- Llora en todos los idiomas por Blanca Quesada

- Los hombres que no saben bailar por Silvia Zanetto

- Nocturno Friulano, 1950 por Iris Menegoz